Tras la restauración del Documento del Rey Silo y la Nodicia de Kesos, el Tumbo, una obra voluminosa y clave para entender la gestión medieval leonesa, se enfrenta a una minuciosa intervención que durará hasta 2026.

Preservando la memoria de León: la restauración del Tumbo Legionense

El pasado mes de mayo de 2024, un acuerdo histórico entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León y el cabildo de la Catedral de León puso en marcha un ambicioso proyecto para la conservación del patrimonio histórico documental y bibliográfico de la Seo. La iniciativa, que busca salvaguardar un legado invaluable, comenzó con la llegada de tres piezas excepcionales al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (CCRBC) de Castilla y León.

Estos tres documentos, verdaderas joyas de la historia de la región, son el Documento del Rey Silo (775), la Nodicia de Kesos (959) y el Tumbo Legionense (1124-1171). Su restauración no solo es una cuestión de preservación material, sino también un acto de respeto hacia la memoria colectiva y los orígenes de la historia leonesa. Mientras los dos primeros ya han completado su proceso de restauración, el Tumbo Legionense, debido a su voluminoso formato, sus características únicas y el delicado estado de conservación, sigue en pleno proceso de intervención. Se estima que estas labores, que han sido minuciosamente planificadas, no finalizarán hasta mediados de 2026, momento en el que el manuscrito será devuelto al archivo catedralicio.

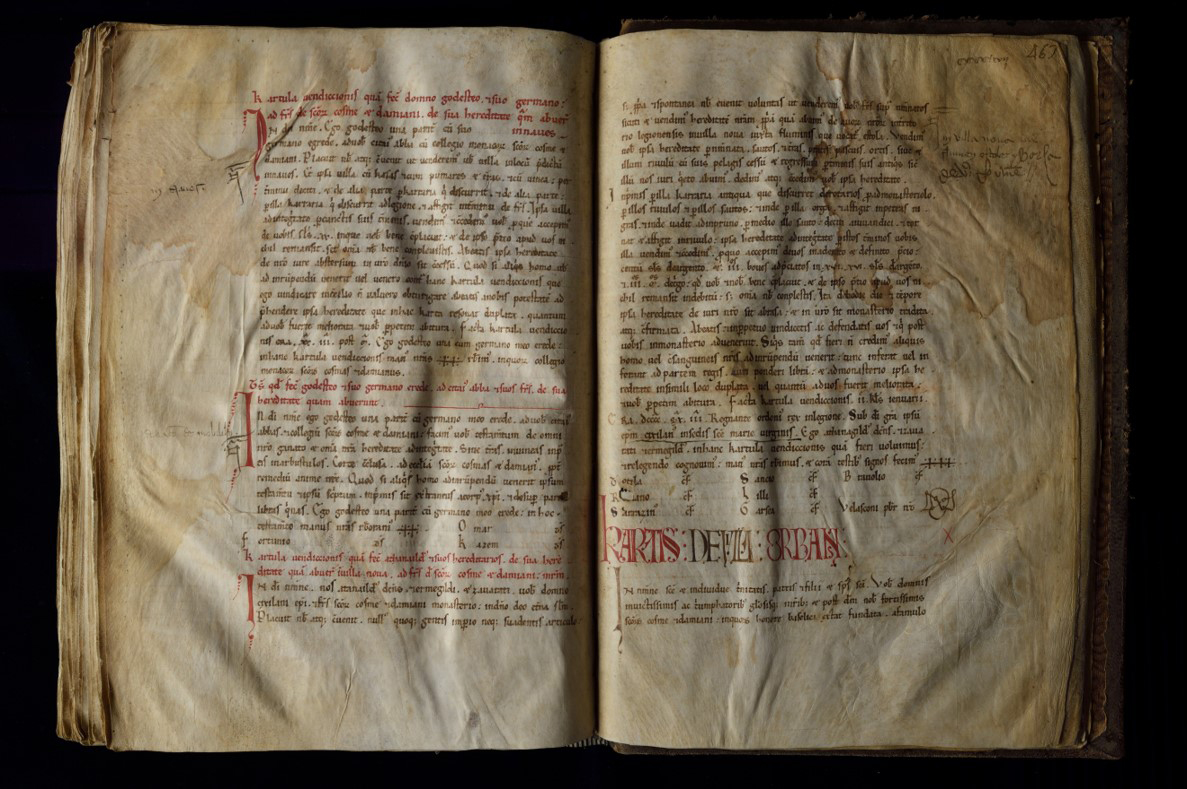

El Tumbo Legionense, conocido también como el ‘códice 11’ del archivo, es un testimonio fundamental de la organización administrativa y archivística de la catedral leonesa durante el siglo XII. Este manuscrito, de 475 folios, es una compilación de 1015 documentos que abarcan un periodo de casi 300 años, desde el año 894 hasta 1171. A lo largo de sus páginas, se recogen copias de testamentos, privilegios y donaciones que justifican la propiedad de tierras y la posesión de derechos y rentas por parte de la catedral. Fue encargado por el obispo Diego (1112-1130) con la clara finalidad de optimizar la gestión y unificar la documentación en un solo volumen, unificando el panorama gráfico de la época.

El códice, redactado por un escriba anónimo que empleó la letra carolina, es un ejemplo de cuidado y precisión. El escriba copió los documentos originales sin alterarlos, utilizando tinta negra para los textos y tinta roja para los epígrafes e iniciales. Estas características, junto con sus dimensiones (aproximadamente 220×315 mm y 125 mm de grosor), lo convierten en una obra monumental de la diplomática medieval.

Un diagnóstico exhaustivo: los desafíos de la restauración

El estado de conservación del Tumbo Legionense, aunque aceptable, presentaba una serie de deficiencias que ponían en riesgo su integridad a largo plazo. Las numerosas manipulaciones y el uso a lo largo de su historia habían dejado su huella, siendo la parte más afectada la encuadernación. Esta, añadida a mediados del siglo XIX y formada por tapas sueltas de pasta española, había perdido su función protectora. Las fracturas en las costuras amenazaban con la desconexión de los folios, y el desprendimiento de la tapa delantera dejaba expuesta la zona del lomo, haciendo el códice vulnerable a nuevos deterioros.

El soporte de pergamino también sufría las consecuencias del tiempo. Presentaba una abundante suciedad general y manchas de diversa procedencia, como humedad, derrames de tintas y cera, y huellas dactilares. Además, se detectaron manchas biológicas causadas por hongos e insectos. Las alteraciones físicas incluían orificios y desgarros, muchos de ellos derivados de la propia naturaleza del pergamino, material que podía presentar áreas de escasa densidad que generaban tensiones estructurales. Las tintas, por su parte, mostraban un empalidecimiento generalizado y desgaste por exfoliación en algunas zonas, aunque la legibilidad de los textos es buena en general.

Metodología de trabajo: ciencia y respeto al patrimonio

La intervención en el Tumbo Legionense sigue una metodología de trabajo científica y multidisciplinar del CCRBC, que aplica criterios internacionales de conservación. La premisa fundamental es el respeto absoluto por el documento y todos sus elementos originales. La intervención se limita a las acciones necesarias para estabilizar y garantizar la conservación de la obra, utilizando únicamente materiales estables, de calidad probada y reversibles, lo que significa que pueden ser eliminados fácilmente sin alterar la originalidad del manuscrito.

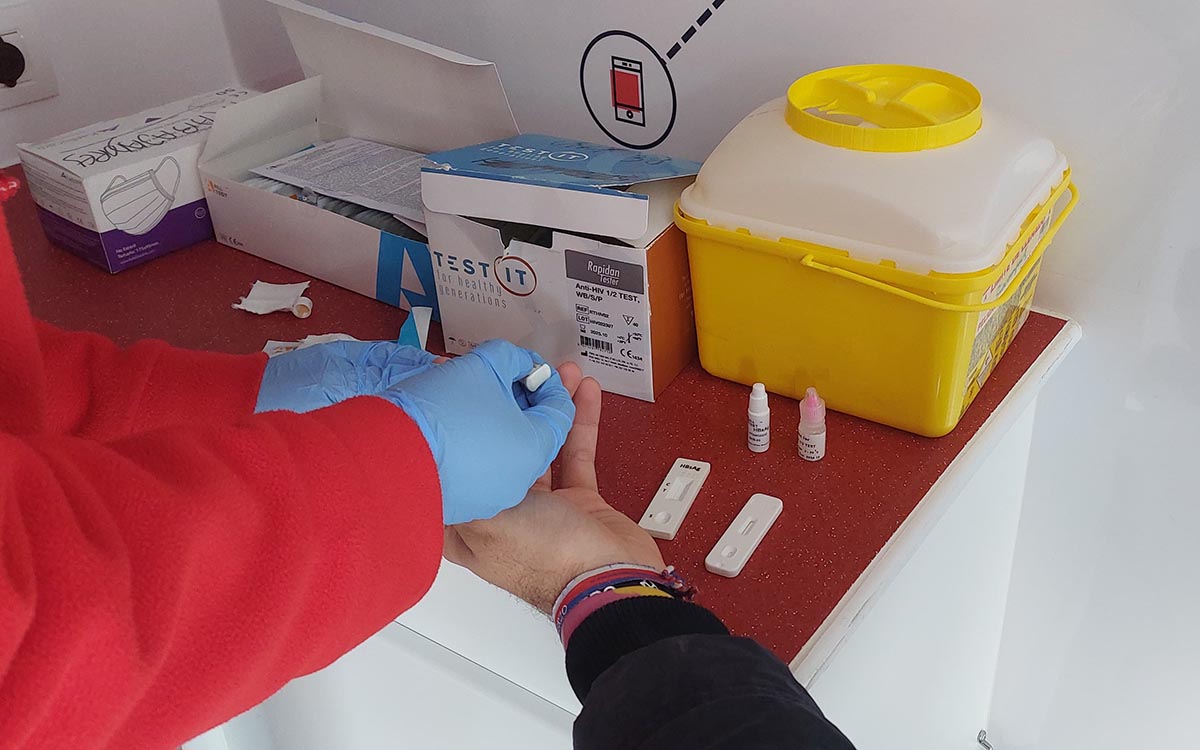

La primera fase de la restauración consistió en un estudio preliminar exhaustivo. Se tomaron muestras de tintas y elementos de la encuadernación que fueron enviadas al Laboratorio de Física y Química del CCRBC. Allí, se realizaron análisis avanzados con técnicas como la Microscopía óptica (MO), la Microscopía electrónica de barrido (SEM), la Espectroscopía infrarroja (FTIR) y tests microquímicos, lo que ha permitido un conocimiento preciso de los materiales y las causas de las alteraciones.

Las labores de restauración consisten en una serie de tratamientos especializados:

- Limpieza y desmontaje del volumen.

- Tratamiento individualizado de las hojas con desinfección y limpieza.

- Estabilización higroscópica del pergamino.

- Reintegración de desgarros y zonas perdidas con injertos manuales.

- Reencuadernación final, donde se conservará la encuadernación actual como documento testimonial de su historia, pero se le dotará de nuevos elementos estructurales para su refuerzo y consolidación.

Este proyecto no solo garantiza la supervivencia de un manuscrito esencial para la historia de la Catedral y de León, sino que también establece un modelo de colaboración entre instituciones públicas y eclesiásticas para la protección del patrimonio cultural. La espera hasta 2026 valdrá la pena para poder contemplar de nuevo en el archivo este códice restaurado, que seguirá siendo un faro de conocimiento para futuras generaciones.